【メンバー連載】ロボットと人工知能③:"SAO"に見るAIの種類と汎用人工知能。

こんにちは!

「Ei」がお送りする連載記事の第3回目です。

その前に。今更ながらサークル紹介動画を作ってみました!次は頑張ります....。

【サークル説明動画😊】

— 都留文科大学 アニメ・声優研究会 (@bundai_anikoe) June 9, 2020

説明音声をメンバーにお願いして録音して🎙💬、スライドと試作の3Dアバターを合成しました👍(若干のズレはご容赦ください🙏)

もの凄く今更感が満載ですが...💦

興味を持って頂けたら嬉しいです❣

活動はオンラインで実施しているので、お試し参加もお待ちしております❗ pic.twitter.com/tmdGfDnfpH

さて本題。前回までの記事2つで「ロボット」についてある程度は体系的に触れることが出来たのかな、と思います。まだまだ足りないですけどね。

今回からは「人工知能(AI)」についてです。

まず開発やAIの種類について『ソードアート・オンライン』を参照しながらお話ししようと思います。

(Amazon.comより)

この記事の目次

◯ 人工知能とは? ▼

◯ AIの展開と『シュタゲ』 ▼

・AI開発の3度のブーム

・AIの有名なトピック

・IBMと『シュタインズ・ゲート』

◯ AI開発と『ソードアート・オンライン』 ▼

・『SAO AZ』菊岡さんの説明

・トップダウン型 / ボトムアップ型

・弱いAI / 強いAI

◯ 第3回のまとめ ▼

・まとめ

・参考資料と課題

「人工知能」とは?

最初のブログでも語句の意味を確認しましたが、ここでも念の為もう一度掲載しておこうと思います。

大辞林の説明

辞書・大辞林の説明は以下の通りでした。

学習・推論・判断といった人間の知能のもつ機能を備えたコンピューターシステム。応用として、自然言語の理解、機械翻訳、エキスパートシステムなどがある。

大辞林 第三版*1

士郎正宗の説明

日本を代表するSF漫画『攻殻機動隊』の中での、漫画家・士郎正宗のコメントは以下のような内容です。これが1991年のことです。

「コンピューターサイエンスにおいて実務的な情報処理以外に知的機能を研究する分野、またはその産物。人間以外の(人工の)知識情報処理装置」と僕は思う。専門家の定義は様々。

士郎正宗『攻殻機動隊』より*2

(Amazon.comより)

AI開発の展開と『シュタゲ』

人工知能の開発について簡単にお話します。

この辺はつまらないので、読み飛ばしてOKです!(出来るだけ簡潔に書くように努力します)

AI開発の展開

AI開発の歴史について簡単に眺めます。

松尾豊さんの『人工知能は人間を超えるか』*3を参考にしました。

この表紙に描かれている女性キャラは、以前紹介したアニメ『イヴの時間』に登場する「サミィ」というキャラクターです!

(Amazon.comより)

人工知能には、過去3度のブームがありました。

しかし、社会的に期待が盛り上がっても研究結果が伴わず、そのブームは絶望感とともに萎んでしまいました。そして現在、第3次ブームにあると言われます。

第1次ブーム:探索・推論の時代

第1次は1950年代後半~60年代です。

「人工知能(AI)」という言葉が誕生しました。

一方で、研究ではコンピュータで特定の問題は解けても、複雑な現実の問題を解くことが出来ないと判明し、ブームは収束しました。

第2次ブーム:知識の時代

第2次は1980年代です。

第1次の反省を元に、コンピュータに「知識」を大量に挿入することで賢くするというアプローチから、実用的なシステムが多く開発されました。

しかし、その知識を人間が記述し挿入することの困難さが明らかになり、再びブームは終焉を迎えました。

第3次ブーム:機械学習の時代

そして現在、第3次AIブームの真っ只中です。

背景には、インターネットや検索エンジンの普及と、ビックデータを用いた「機械学習」の登場があります。

今までのAIとは性格が大きく異なります。

従来は人間のプログラムに沿って回答を出力していたAIが、自ら考えたり特徴を見出したりするようになっていきました。

AI開発の有名なトピック

ものすごく簡単にブームを紹介しました。

中でも第3次ブームは違う様相をしています。それについて、有名な事例を挙げながらイメージを繋げていければと思います。

1996年、人間の敗北。

IBMが開発したAI「ディープ・ブルー」がチェスの世界チャンピオンを破ります。これにより、ついに人間の優位性を否定します。

2011年、文章の理解。

同じくIBMの「ワトソン」が、米TVのクイズ番組で総合優勝を果たし、賞金100万ドルを獲得しました*4。質問の文章や文脈を理解して回答を選択する、という技術を証明したことになります。

※IBM Watson*5

2015年、機械学習。

GoogleのAI「DQN」がアタリ社のゲーム49本をプレイし、攻略方法を独自に学習してクリアをしました*6。その半数以上で人間に匹敵、もしくは上回るスコアを叩き出しました。(日本では名前も話題になったり......)

※Deep Mind "DQN"*7

2016年、囲碁の攻略。

Googleの「Alpha GO」が韓国の囲碁チャンピオンと対決をし、4勝1敗で圧勝をしました*8。

チェスとは比較にならないほど複雑な「囲碁」でも人間を下したことは大きなニュースとなりました。

※Deep Mind "Alpha GO"*9

IBM × アニメ『STEINS;GATE』

(Amazon.comより)

IBMの「ワトソン」の名前を挙げました。

この人工知能はIBMが提唱する「コグニティブ・コンピューティング」というものに当たります。これは自然言語(人間の日常会話)を理解して人間の問題解決を行うシステムを指します。

このシステムについて、IBMつながりで、アニメ『STEINS;GATE』とコラボしたショートアニメが制作されました!

このシステムが日常のどのような場面をサポートするかを、ラボメンのキャラたちが実際に使って紹介しています!

※Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング*10

残念ながら2018年で公開は終了してしまいましたが、「特設サイト」だけはこちらから確認ができます!

AI開発と『SAO』

まず簡単にAIの歴史について書きました。

次に、AI開発について『ソードアート・オンライン』を取り上げながら説明を試みたいと思います。

『SAO AZ』菊岡さんの説明

(Amazon.comより)

川原礫さんの『ソードアート・オンライン』

「アリシゼーション編」の中で、総務省の菊岡さんがとても良い説明をしていたのでご紹介します。

TVアニメ『SAO AZ』の第6話。

キリトの身を案じたアスナが、陸自の海上基地に乗り込んで菊岡さんから説明を受けるシーンです。

菊岡

「プロジェクトの目的については知らないだろう」

結城

「目的?」

菊岡

「ボトムアップ型汎用人工知能の開発さ。

人工知能の開発には2つのアプローチがある。1つがトップダウン型。これはプログラムに知識と経験を積ませ、学習によって最終的に本物の知性へと近づけようというものだ」

比嘉

「この間までここで協力してもらっていた重村教授の研究含め、現在、人工知能と呼ばれるもののほぼすべてがこのトップダウン型っす」

菊岡

「だが、トップダウン型は学習していないことには適切な反応ができない。つまり現状では真に知能と呼べるレベルには達していないんだ。

そして次に、ボトムアップ型人工知能。これは人間の脳。脳細胞が1,000億個連結された生体器官の構造そのものを人工的に再現し、そこに知性を発生させようという考え方だ」

結城

「そんなこと、できるんですか?」

菊岡

「これまでは不可能だと思われていた。

だが《ソウル・トランスレーター》はついに人間の魂......我々が《フラクトライト》と呼ぶ量子場を捉えることに成功した」

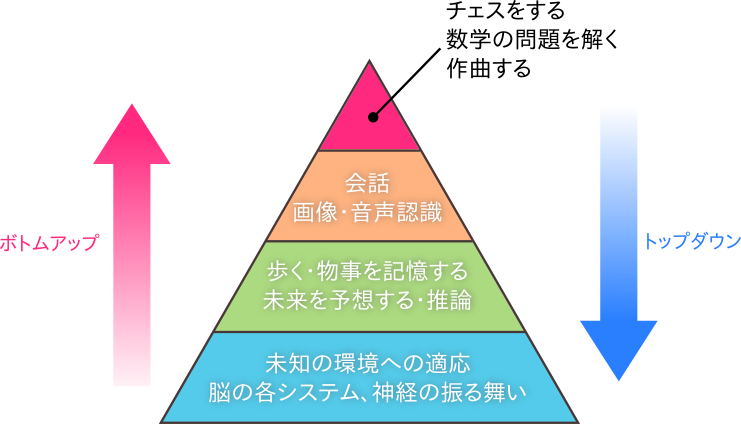

トップダウン型 / ボトムアップ型

菊岡さんの説明の中に人工知能が2種類登場します。

①トップダウン型:学習を積み重ねていく

②ボトムアップ型:人間の神経構造を再現

現実世界でも、AI開発の草創期からこの2つのアプローチで研究が進められてきました。ただし、両者ともに壁に当たってしまいます。

2つの関係を図示すると次のようなものになります。

※五木田和也(2016)より*11

AI開発については、日経の記事(上の図の出典元)が分かりやすくて面白かったです。

①トップダウン型

これは、「チェスをする」とか「猫を見分ける」といったタスクについて、その特徴やルールを教え込んだり、膨大な情報を分析させることで学習させ、実現するというものです。

この分野で大きな進化を促したのが、「深層学習(ディープラーニング)」と呼ばれる新しい学習方法になります。

②ボトムアップ型

菊岡さんの言葉を借りれば「脳を再現する」こと。もしくは「人間の神経構造を再現」することで思考や知性を生み出そうとするものです。

一度は不可能だと下火になりましたが、現在では「ニューラルネットワーク」と呼ばれる脳神経回路を模したモデルも登場に期待が集まっています。

脳神経の解析が進み、「どのニューロンが何を司っているか」はほぼ判明しているとされます。また、知識や記憶が脳内の電気信号に過ぎないことも明らかになっています。

残る問題は、その単なる電気信号が”いつ”意識や記憶を生んでいるのか、という点なのだそう。

弱いAI/強いAI

人工知能には2種類は存在します。

それが「弱いAI」と「強いAI」です。

簡単に言ってしまえば、

・弱いAI:特定の領域に特化した人工知能

・強いAI:何でもできる人工知能

です。

「弱いAI」は特定の作業やタスクを完璧に処理するも、それ以外は扱うことの出来ないAIです。現在の世の中にあるAIはこちら(「Alpha GO」や「Siri」など)の

一方で「強いAI」は人間の知能を再現し、自意識を持つAIです。アニメや映画に登場するAIの多くはこちら。(『ターミネーター』のスカイネットなど)

汎用人工知能(AGI)

菊岡さんの発言の中に「汎用人工知能」という単語があります。これは「≒強いAI」と捉えて良いと思います。

この「汎用人工知能(Artificial General Intelligence)」は深層学習などの広まりとともに世界で研究が進められ、また開発目標に掲げられているものでもあります。

『SAO』の「ユイ」と「ユナ」

(Amazon.comより)

『SAO』に登場する人工知能の2人。

この2人は「弱いAI」に分類されると思います。

「強いAI」に関しては、『アリシゼーション編』の結末を知らないので、今はまだ何とも言えない状況です。(アドミンとか強かったけど 笑)

ユイ(CV.伊藤かな恵)

#12「ユイの心」のエンドカード公開!今回はHIMAさんに描いていただきました!来週もお楽しみに。キーワードキャンペーンもお忘れなく。https://t.co/U0p7I76MxY #sao_anime pic.twitter.com/TVNDFU2pox

— アニメ ソードアート・オンライン 公式 (@sao_anime) September 24, 2016

皆んな大好き、ユイちゃん!

彼女は表情豊かだし、可愛いし、万能なのでともすると汎用人工知能に近いのかもしれませんが、設定上は「弱いAI」だろうと思います。

TVアニメ第12話「ユイの心」にて。

ユイ

「"メンタルヘルス・カウンセリング・プログラム"試作第1号コードネーム《ユイ》 それが私です」

アスナ

「えっ?プログラム?AIだっていうの?」

ユイ

「プレイヤーに違和感を与えないように私には感情模倣機能が組み込まれています。偽物なんです、全部──この涙も...。ごめんなさい、アスナさん」

こういう会話をしています。

カウンセリングAIということで開発されたようなので、これは「弱いAI」だと思います。

(Amazon.comより)

ユナ(CV.神田沙也加)

梶浦由記さんの劇伴50曲とユナ(CV 神田沙也加)の劇中歌5曲を収録した #劇場版SAO オリジナルサウンドトラック、ありのままに好評発売中です! pic.twitter.com/e12DHrz8Uu

— アニメ ソードアート・オンライン 公式 (@sao_anime) March 4, 2017

劇場版『SAO オーディナル・スケール』に登場した人気のAR歌姫「ユナ」も人工知能のキャラクターでした。(ネタバレと説明が面倒くさいので詳細は省く)

重村教授が開発した単なる歌唱AIですね。ユーザーとの交流もプログラムか、人間が介在したものだろうと思います。なので、悩む要素なく「弱いAI」ですね。

『攻殻機動隊』の思考戦車

※ビジュアルの背景にいるロボが思考洗車。

(Amazon.comより)

「強いAI」もしくは「汎用人工知能」の代表例として挙げられるのは、士郎正宗の『攻殻機動隊』や、神山健治のアニメ『攻殻機動隊SAC』に登場する「思考戦車」だと思います。

思考戦車はAIを搭載した戦車型兵器です。

「タチコマ」が有名で、他にも「フチコマ」や「ロジコマ」などが登場し、その独特のキャラクターで楽しませてくれます。

タチコマを主役にした漫画があるので、それを読んでもらうのが一番です!(無料の第1話は簡単な説明付きなので分かりやすいかも)

特に出番の多いタチコマを取り上げます。

彼らは、外側こそ多脚戦車ですが、中身は人工知能が搭載されており、仲間たちと”議論”をして知性を身に付けたり、命令を先回りして実行したり、時には家出をしたり、「自我」について悩んだりします。

ひとつの職務に集中するのではなく、非常に広範な分野で任務遂行のサポートを行っている点を鑑みると、彼らは「汎用人工知能」と言えるのでしょう!

イリヤ・クブシノブ個展にて撮影。

第3回のまとめ

第3回は以上になります。

今回から「人工知能(AI)」のお話です。

次回は、もう少し踏み込んだ内容について、また色々なアニメや映画に触れながら記事を書いていきたいと思います!

今回の内容のまとめ。

「人工知能」の概要をザックリまとめました。

・人工知能の3度のブーム

・開発方法:ボトムアップ/トップダウン型

・AIの種類:弱いAI/強いAI≒汎用人工知能

この辺りですかね。

今回の内容については、知っていても得にはなりませんが、次回の記事内容に関わってくるので、頭に入れて頂けると嬉しいです!

アニメ作品では『ソードアート・オンライン』をメインに取り上げました。この作品は有名で面白いし、「人工知能」や「AR / VR」をはじめとしたテクノロジーの説明がとても上手くされているので、オススメです!

参考資料と課題

人工知能の基礎については、東京大学の松尾豊教授の『人工知能は人間を超えるか』という書籍が一番分かりやすいと思います。

2015年出版ですが、その内容は全然色あせていないし、一般書なのでとても読みやすいです!

(Amazon.comより)

とはいえ、書籍を買うお金が勿体ないでしょう。

なので、松尾さんの講演動画を見るのがオススメです。ほぼ書籍と同内容のことを説明されているので、聞き流すだけでも勉強になるかと。

松尾豊東京大学准教授セッション(LYVE)

それからトークイベント「TEDxUTokyo 2012」の動画もあったので、せっかくなら掲載しておきます。

松尾豊「人間より賢くなるコンピュータ」

【連載記事】

第1回:ロボットとアニメの歴史

第2回:アニメで考えるロボ倫理

第3回:"SAO"に見るAIの種類と汎用人工知能。

第4回:人工知能の開発課題と思考実験

第5回:人工知能と人間はどう付き合うか。

第6回:AIは人間を破滅に導くのか?

第7回:人間、意識、知能、生命とは何か?

第8回:生命、宇宙、万物についての究極の疑問の答え

*1:三省堂「人工知能」『大辞林 第三版』,コトバンク<https://kotobank.jp/word/人工知能-4702>

*3:松尾豊(2015)『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』KADOKAWA

*4:ITmedia(2011)「IBMのスーパーコンピュータ「Watson」、クイズ対決で人間に勝利」<https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1102/17/news030.html>

*5:IBM "Watson"<https://www.ibm.com/watson>

*6:ITmedia(2015)「Googleの人工知能「DQN」、アタリゲームで人間よりハイスコア叩き出す」<https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1502/26/news109.html>

*7:Deep Mind, "DQN"<https://deepmind.com/research/open-source/dqn>

*8:ITmedia(2016)「Googleの囲碁AI「AlphaGo」、世界トップ棋士を破る 全186手の接戦」<https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1603/09/news142.html>

*9:Deep Mind, "Alpha GO"<https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far>

*10:IBM「Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング」<http://web.archive.org/web/20170831172904/http://www.mugendai-web.jp:80/steinsgate/>

*11:五木田和也(2016)「脳から始める汎用AI 本物の人工知能を目指して」<https://xtech.nikkei.com/dm/atcl/feature/15/032300023/00001/?P=5>

![ソードアート・オンライン 4(完全生産限定版) [Blu-ray] ソードアート・オンライン 4(完全生産限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51inlF4V3PL.jpg)

![劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- [DVD] 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ddbsnYKAL.jpg)

![ソードアート・オンライン アリシゼーション 2(完全生産限定版) [Blu-ray] ソードアート・オンライン アリシゼーション 2(完全生産限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51fIyRqa81L.jpg)

![STEINS;GATE コンプリート DVD-BOX (全25話, 625分) シュタインズゲート シュタゲ アニメ [DVD] [Import] [PAL, 再生環境をご確認ください] STEINS;GATE コンプリート DVD-BOX (全25話, 625分) シュタインズゲート シュタゲ アニメ [DVD] [Import] [PAL, 再生環境をご確認ください]](https://m.media-amazon.com/images/I/613q9vQswQL.jpg)